開催趣旨

近年、我が国の科学技術研究および産業競争力の強化を実現する「科学技術創造立国」の基盤を揺るがす深刻な問題として、子どもたちの「理科離れ」が叫ばれています。「理科離れ」は単に「個人的に理科が嫌い」という問題ではなく、理科を学ぶ過程で本来養われるはずの「知的好奇心」や「論理的思考力」等の低下を意味しています。その結果として、文理問わず高等教育を理解できない学生が増大し、大学教育の質の維持が著しく困難に陥っているというかたちで問題は顕在化しており、もはや「理科離れ」問題は、国民全体による知の問題、すなわち社会的リスクであると捉えられています。

これらの社会的背景に、社会の細分化・複雑化に伴い、個々は専門家に任せ、表面だけを利用するブラックボックス化が進んだことがあります。その結果、わたしたちは効率性と引き換えに、本来そこにあるはずの自己と対象との関係性を実感することが困難な状況に陥っています。しかしながら本来、自己と対象との関係性の集積が、すなわち社会です。この自己と対象との関係性が見えない危機こそが、個人・地域社会・国レベルでの問題の本質的な原因とnatural science では捉え、そこから解決策を見出していきます。

自己と対象との関係性を実感しやすい範囲として、natural science は社会の中でも特に“地域”に着目します。自分が社会に与えている影響と自分が社会から受けている影響を実感できることで、人は自らの社会的存在意義を自覚し、主体的に活動することができます。このようなひとり一人の内発的モチベーションによる主体的なアクティビティーが、地域をつくり、そして社会全体をつくるドライビングフォースとなります。つまり“地域”こそが、社会をつくる基盤であると同時に、社会全体をつくる原動力として、大きな可能性を秘めているのです。

そもそも「科学」の本質は観察からはじまります。対象に直接触れ、自分の目で見て、自己と対象との関係性を五感で感じることなしに、知的好奇心・論理的思考力が養われることはありません。「科学」と言うと「科学は専門家だけが知っていればいい」と自己と科学との関係性を認識しようとしない風潮や、または成果ばかりが注目されがちですが、そこに至るまでのプロセスにこそ、知的好奇心や論理的思考力をはじめとする、科学的なものの見方・考え方、すなわち自己と対象との関係性を構築する姿勢が隠されています。

natural scienceでは、知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造にむけて、「科学」を切り口に、自己と対象との関係性の可視化・再構築の場として機能することを「科学で地域づくり」と位置づけ、日々の科学教育プログラムの開発・実施のほか、大学・研究機関や企業、行政・教育機関等と連携し、2007年から毎年、体験型科学イベント『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』を開催しています。『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』は、「“科学”って、そもそもなんだろう?」をテーマに、製品や成果等の“結果”だけでなく、科学や技術の“プロセス”を五感で感じられる場づくりを通じて、子どもから大人まで、各人各様の感じ方から自己と対象との関係性を可視化・再構築する場として機能することを目指すものです。

そもそも人間は生まれながらにして知ることを欲する存在です。そして生まれた創造物が共有されることは喜びです。この認識に立つ時、科学は人の本性に根ざすものとなり万人のものとなるでしょう。こうした共感の輪を生み出す循環こそが、人間の本来持つ内発的モチベーションがさらに発揮され、次、その次に登場する科学や技術が継続的に生み出され、わたしたちの心豊かな社会が達成されていく土壌となるはずです。

知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造に資することを願って、19回目を迎える今年も『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』を開催いたします。皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。

特定非営利活動法人 natural science

大草 芳江

企画概要

科学のプロセスを子どもから大人まで五感で感じる日

社会の成熟化に伴い、科学や技術はブラックボックス化し、わたしたちは便利さと引き換えに、科学や技術の“プロセス”を五感で感じる機会を失ってきました。しかしながら、科学や技術のもたらす“結果”のみを一方的に享受するだけの姿勢では、科学離れや科学リテラシー不足などの社会的リスクを回避することはできません。

一方で、ここ仙台・宮城は、「科学」という切り口で見ると、大学・研究機関、民間企業や行政・教育機関等が密集し、研究者や技術者等が日々研究・開発等の活動を行い、わたしたち市民の生活と科学・技術が隣り合わせで存在する、古くから「学都」と呼ばれる地域です。

この地域の特性を活かし、「科学って、そもそもなんだろう?」をテーマに、大人も子どもも、普段科学に触れている人も触れていない人も、科学や技術の背景にある“人”や“プロセス”を自らの五感で感じられる場として、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』を毎年開催します。

『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』は、「科学」を切り口に地域を再発見し、関係性再構築の場として機能することで、知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造に資することを目指します。

ステップと期待する効果

ステップ① 科学の"プロセス"を体験

各出展団体の現場の"人"が「おもしろい」と思う"プロセス"を形にした体験型プログラムを通じて、普段なかなか実感できない"プロセス"を体感することで、子どもから大人まで各人各様の感じ方から自然な形で興味・関心が喚起される。

ステップ② 研究者や技術者等の現場の"人"との対話

喚起された興味・関心は各人 各様であり、それぞれの人が「知りたい」と思うところから、研究者や技術者等の現場の“人” との対話を通じて、各自が興味・関心を深めることができる。

ステップ③ 生活の中で関連事項と遭遇

本企画は地域資源で構成されているため、本企画終了後も、市民が普段の生活の中で関連事項と遭遇する機会は多い。これまで何気なく利用していた製品や成果等の"結果"を見ても、本企画をきっかけに"プロセス"があることを想像でき、興味・関心が継続し、身近に感じられる効果が期待される。

ステップ④ 年間を通じた科学イベントへの参加

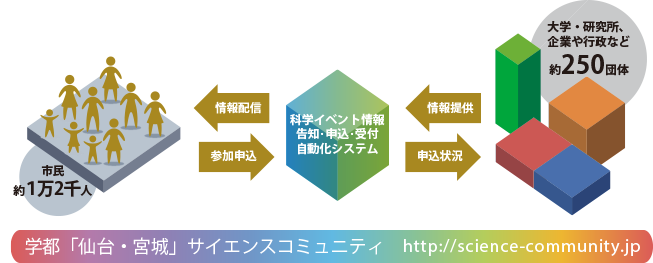

本企画の"見本市"的な特徴を活かし、「学都仙台・宮城サイエンスコミュニティ」会員登録により、各出展団体が開催する一般むけ科学イベント(一般公開や市民むけ講座など)情報を市民へ直接的・継続的に配信できるシステムをつくることで、年間を通じて市民が科学に触れられる機会を増やす。

ステップ⑤ 毎年恒例イベントとして参加

毎年開催により認知度は高まりつつあるが、今後も地道に連携機関を増やし、地域の毎年恒例イベントとして定着化を図ることで、科学・技術に興味・関心のある人から、普段は科学イベントにあまり参加しない人まで、幅広い層が科学・技術を楽しむことができる場を地域に創出していく。

ステップ⑥ お互いに応援し合うコミュニティへ

各主体の取組みについて、各主体や市民がお互いに応援し合ったり、表彰し合えるしくみ(サイエンスデイAWARD等)をつくることで、相互理解を深めながら誰もが主体的に科学に参加できる持続可能な『学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ』の構築を目指していく。

ステップ⑦ 科学と社会をつなぐ優れた方法論を共有

サイエンス・デイ オブ ザ イヤーの審査を通じて、科学と社会をつなぐ優れた方法論を発見し、地域で共有化するしくみをつくることで、次なる創造へとつなげていく。

今年のポイント・注意点

● サイエンス・デイのチラシ裏面に、科学イベント情報を掲載できます

(県内の全公立小中学校並びに出展高校等に約23万部を学校配布予定)

今年下半期に開催される科学イベント情報を一元的にまとめた『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ~科学イベント編~』を、今年度もサイエンス・デイのチラシ裏面(県内の全公立小・中学校及び出展高校等に全児童・生徒分の約23万部を6月下旬~配布予定)を活用して作成し、学校配布します。科学イベント情報掲載ご希望の方は、natural science までご連絡ください。

● 科学イベント情報告知・申込・受付自動化システムを利用できます

(学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ会員:約2万5千人)

『学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ』の個人会員(約2万5千人)

むけに、各団体が年間を通じて開催している科学イベント情報を告知し、

申込・受付を自動化できるWebシステムを利用できます(無料)。

ご希望の方は、本コミュニティのWebサイトからお申し込みください。

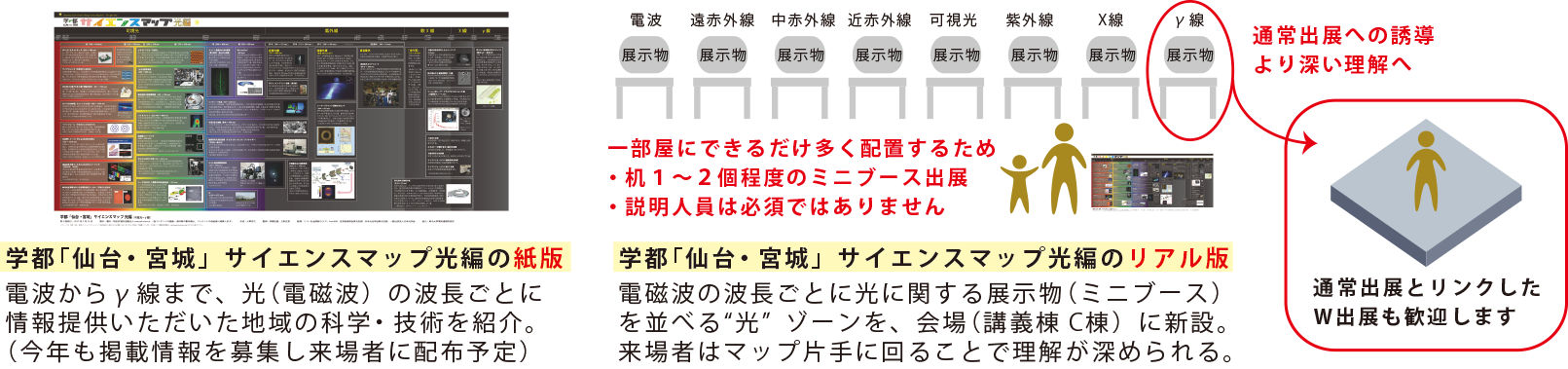

● 「光」ゾーンを新たに設けて“光”に関するミニブース出展を募集し、光の波長ごとに並べる今年初の試み

サイエンス・デイでは、「科学・技術の地産地消」と銘打ち、地域の多様な科学のプロセスを可視化・共有化できる場づくりの一環として、非専門家でも科学・技術を俯瞰しより深く理解できる方法論の開発・実践に取り組んでいます。2014年度からは、“光(電磁波)”を切り口に、地域の科学・技術を可視化する『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ光編』を毎年作成し、サイエンス・デイ来場者並びに関係各位からご好評いただいております。さらにサイエンス・デイ2018では新たな試みとして、より深い理解へと導く場づくりを目指し、『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ光編』を実際に五感で体験できる“リアル版”として、“光”に関するミニ出展ブースを募集します。光速(c)にかけて会場の講義棟C棟1階(来場者数が最も多いエリア)に“光”ゾーンを新設し、電磁波の波長ごとに光に関する展示品を並べる予定です。来場者は『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ光編』を片手に、“光”ゾーンをまわることで、より理解を深めていただくという趣向です。なお、本企画については、一部屋になるべく多くの“光”に関する展示品を並べることで俯瞰した理解をねらいとするため、1出展あたりの展示スペースは机1、2個程と小さく、説明人員も必須ではありません。通常出展とリンクしたW出展もより深い理解につながるため歓迎します。光に関わる研究・開発をされている方はぜひお申込みください。

科学・技術を社会・一般に伝える優れた方法論を審査・表彰により可視化・共有化することを目的として、「サイエンス・デイ オブ ザ イヤー」を2016 年度から実施しています。自己推薦制のため、出展申込書とは別に、所定の自己推薦書を7月5日(金)までに提出してください(提出先:info@natural-science.or.jp)

科学・技術を社会・一般に伝える優れた方法論を審査・表彰により可視化・共有化することを目的として、「サイエンス・デイ オブ ザ イヤー」を2016 年度から実施しています。自己推薦制のため、出展申込書とは別に、所定の自己推薦書を7月5日(金)までに提出してください(提出先:info@natural-science.or.jp)

開催概要

- 名 称

- ①学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2025(第19回)

②サイエンスデイAWARD2025表彰式

③サイエンス・デイ オブ ザ イヤー2025 表彰式

- 日 時

-

①2025年7月20日(日)9:00~16:00 ※2024年7月13日(土)会場設営準備

②2025年7月28日(月)14:00~17:00(創設されたAWARDの数によって決定))

③2025年8月(調整中)

- 会 場

-

①東北大学 川内北キャンパス 講義棟(仙台市青葉区川内41)等

②東北大学 青葉山キャンパス サイエンスキャンパスホール(仙台市青葉区荒巻青葉6-6)

調整中

- 主 催

- 特定非営利活動法人 natural science (2007年6月設立)

- 共 催

- 申請中

- 後 援

- 申請中

- 入 場 料

- 無料

- 来場対象

- こどもからおとなまでどなたでも

- 来場見込

- 約10,000人(2024年度実績:10,708人)

- 出展費用

- 無料(ただし出展に関わるその他の費用はご負担下さい)

※ 手弁当モデルによる自立運営のため運営協力へのご協力をお願いします(「運営協力(協賛)のお願い」) - 出展募集

- リアル会場での出展(講座プログラム型、体験ブース型)のほか、オンライン出展やハイブリッド出展も可能です

- お問合せ

- 特定非営利活動法人 natural science 事務局 大草芳江

〒980-0023 仙台市青葉区北目町4-7 HSGビル7階

Tel.022-721-2035

URL http://www.natural-science.or.jp/

お問合せフォームはこちら

応援メッセージ

掲載順序は到着順です

準備中です